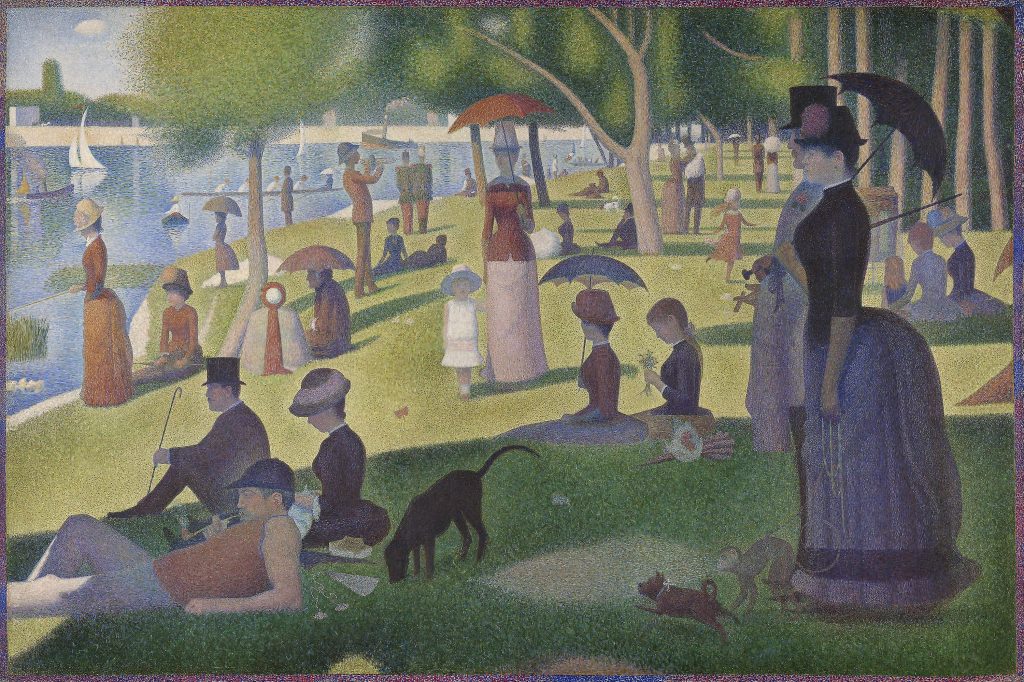

美の巨人たち ジョルジュ・スーラ 《グランド・ジャット島の日曜日の午後》を見て

この番組は、スーラの《グランド・ジャット島の日曜日の午後》の特徴を、技法面(科学的点描法)と表現面(静謐な空気感)の両面から捉えています。

スーラは、パレット上で混ぜずに、微細な原色の点を並べ、鑑賞者の網膜上で色を混合させるという手法を使いました。

これにより、色の鮮やかさと光の輝きが損なわれず、画面全体が「発光」して見える効果が生まれています。

現代のディスプレイのピクセル構造に似ており、解説が「テレビの画面」と例えているのも的確で分かりやすかってです。

次の三つの輝きの手法が用いられています。

①原色の輝き – 純色の点を使い、網膜混合で鮮やかさを保つ。

②色のバイブレーション – 補色や近似色を隣り合わせることで視覚がわずかに震えるような光感を生む。

③赤の効果的配置 – 画面の大部分を占める緑の補色として赤を置き、全体の調和と緊張感を両立させている。

スーラは科学的理論を取り込みましたが、モネやルノワールは「芸術は理論を超える」と警戒しました。

この衝突は、19世紀末絵画の「感性 vs. 科学」の対立の象徴と言えます。

40人以上が同じ空間にいながら、互いに会話せず、表情も乏しい。

賑わう日曜の午後を描きながら、音や動きが奪われた「静謐の舞台」が生まれている。

これは古代ギリシャ彫刻の「フリーズ(連続彫刻)」に似た厳粛な並列性を持つ。

日常的な公園風景でありながら、群像の静けさが宗教画や記念碑的作品のような「永遠性」を帯びている。

観る者は、この沈黙の理由を探そうとし、物語を想像する余白を与えられる。

科学的実験の成果としての視覚的革新によって、色彩と光の新しい再現法を用いた。

構図と人物表現による時間停止感を持たせることに用って、日常を神話化することに成功している。

そして、この二つが矛盾せずに共存していること、つまり技術的精密さが冷たさではなく、逆に「神聖な静寂」を生んでいる点が特異だと実感します。

この作品は、「科学が詩を生んだ」稀有な例だと思います。

普通、理論や技術を突き詰めると感情が後退することがありますが、スーラは光学理論を徹底的に応用しながら、むしろ観る者の感情や想像力を刺激する静謐な世界を作り出しました。

また、この静けさは現代の都市公園やSNS社会にも通じる気がします。

人は同じ空間にいても互いに無言で、自分だけの世界に没入している――その姿が130年以上前の絵にすでに描かれているのです。