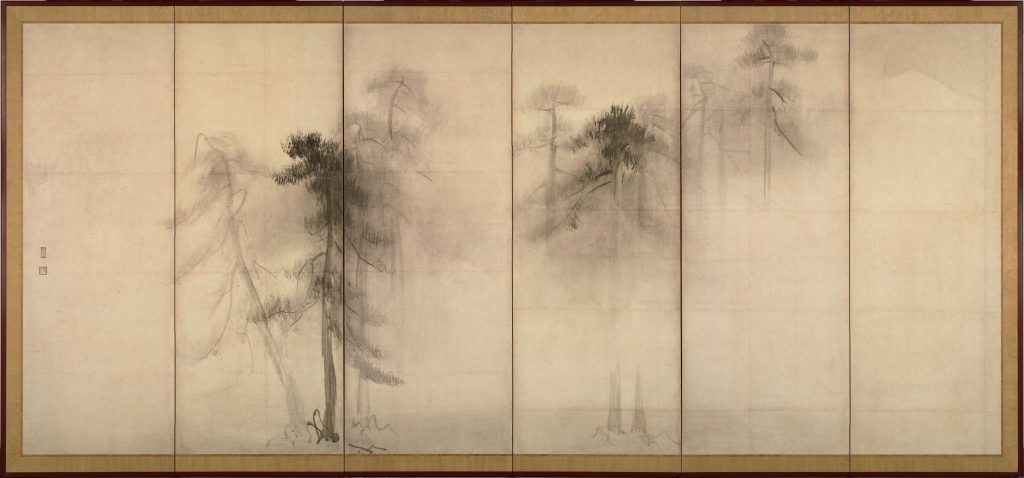

長谷川等伯 《松林図屛風》 の魅力 日曜美術館 夢の等伯10選 を見て

2010年4月4日に放送された「日曜美術館 夢の等伯10選」(NHK)を見ました。

この番組では、長谷川等伯《松林図屛風》のもつ深遠な空気感と想像力を刺激する構造に焦点をあてています。

この絵が「日本の水墨画の至宝」と言われる理由の一つに、「見えないもの」を見せている点があります。

霧、大気、風──これらは本来、形を持たない。

しかし、等伯はそれらをあえて「描かずに描く」手法で、観る者の想像力に委ねています。

墨の濃淡と余白の妙によって、画面に満ちる「空気」や「気配」までを感じさせる。

この点は、禅の思想とも深くつながっており、形を超えた“空(くう)”の表現と言ってもよいでしょう。

「松が踊っているダンサーにも見える」「静かなものから荒々しいものへ」という描写は、《松林図》の持つ生命的なリズムを的確に表しています。

通常、水墨画は静謐を志向するものですが、等伯の筆致には大胆な動勢が感じられます。

筆が走った痕跡が見えること、墨が飛び散っているように見えること——それらはまさに、静寂の中に潜むエネルギーを表すものです。

この“静と動”のせめぎ合いは、自然そのものの息吹を想起させ、単なる風景画の枠を超えて、宇宙的・禅的な精神性にまで昇華されています。

「白は空っぽ。読者に色々なイメージを呼び起こす」「頭の中の松を引き出すきっかけを与えてくれる」とあるように、この作品は見る者の内面と呼応して完成するタイプの作品です。

現代のクリエイターたちがこの作品からインスピレーションを得ているのも納得です。等伯の《松林図》は、作品の“未完成性”こそが完成であるという、禅の精神とも響き合う構造をもっています。

この作品を前にしたとき、我々は「松を見る」のではなく、「松を見ようとする自分」を見ているのかもしれません。

自然の風景でありながら、実は人間の心の深奥にある「静けさ」「ざわめき」「移ろい」「不安」など、さまざまな感情のゆらぎを投影しているのです。

そして、墨一色の世界が、どれほど多彩な感覚を引き出せるのかという驚きもあります。

ここには、見えないものの力を信じる日本美術の真髄が宿っており、「何もない」が「すべてある」に変わる瞬間に立ち会うことができます。

まさにこの作品は、“観る人の想像力を開くための扉”であり、その静けさの中に、無限の広がりを内包する「静けさの宇宙」とも言えるでしょう。