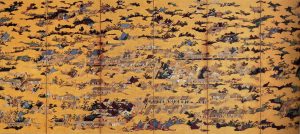

新美の巨人たち 狩野永徳作 国宝「洛中洛外図屏風」を見て

2020年11月7日に放送されたテレビ番組 「天才絵師・狩野永徳の傑作!『洛中洛外図屏風』×渡辺いっけい」(放送局:テレビ東京)を見ました。

この番組から伝わってくるのは、《洛中洛外図屏風》が単なる地図や風景画ではなく、「理想の都」を描いた壮大な叙事詩のような作品であり、芸術が時代を超えて希望や励ましを与える力を持つことを強く訴えています。

永徳は、当時の京都の名所や四季折々の行事を緻密に描くことで、「都の美」と「人の営み」のすべてを包み込みました。

春夏秋冬の移ろいや、鴨川で遊ぶ子どもたち、稲刈りに勤しむ農民たち、祭りや儀式を行う貴族や僧侶など、あらゆる階層の人々の生活を2500人という膨大な数で描き出して、京都という都市の「全体像」と「多層性」を浮かび上がらせおり、そこに永徳の想像力と情熱、そして都への愛着を感じます。

特に印象的だったのは、「花の御所」が実際には焼失していたにも関わらず描かれているという点です。

これは、義昭の願望や、理想の平和な都への希望を視覚化したものであり、「現実を超えた絵画の力」を強く感じさせる部分でした。

絵画が、失われたものを「存在させる」手段になっているのです。

また、金雲(源氏雲)は、単に装飾的であるだけでなく、視覚的に時間と空間を飛び越える「舞台装置」として機能しています。

山も寺も橋も町も、現実の距離感とは異なる形で配置されながらも、全体として一つの都の物語を語っている―――そこには日本独自の「俯瞰」と「象徴」の美意識が息づいています。

渡辺いっけいさんの言葉がとても心に響きました。

永徳がこの絵を描いたときの勢い、描くことへの喜びが画面からにじみ出ており、その情熱が今を生きる私たちにも届いてくる。

芸術が持つ「時を超えて励ます力」に、静かな感動を覚えます。

この屏風絵は、まさに「都そのものの記憶」として、日本文化の宝といえる作品です。

永徳のエネルギー、そして人々の暮らしへの深いまなざしが、現代の私たちにも力を与えてくれます。