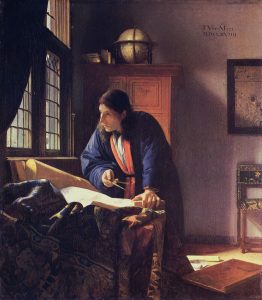

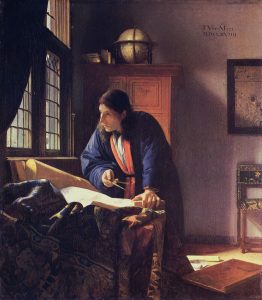

美の巨人たち ヨハネス・フェルメール「地理学者」を見て

2011年4月16日に放送されたテレビ番組 美の巨人たち ヨハネス・フェルメール「地理学者」(放送局:テレビ東京)を見ました。

番組からも分かるように、フェルメールの《地理学者》は、一枚の静かな絵の中に、17世紀オランダの躍動と人類の知への探求心が凝縮されています。

窓から差し込む柔らかな光は、男の横顔、地図、地球儀、そして床に広がる資料へと導かれ、まるでその光自体が「知」を象徴しているかのようです。

また、地図や地球儀に当たる光は、人間の知が「世界そのものを照らす」ことの暗喩とも取れます。

この時代、オランダは小国ながら海を制し、東インド会社によって世界の富を手中に収めつつありました。

その繁栄の原動力となったのが、科学の力――そしてこの絵の主題である「地理学」でした。

地図を描き、星を読み、未知の世界に知識を持ち帰る学者たちは、まさにその当時のグローバル化の原点にいたのです。

地理学者とは、オランダの拡張主義を支える「頭脳」としての存在でした。

彼らは新たな航路を発見し、国家の繁栄に不可欠な情報を提供した。

また、地理学者が着ている衣服が日本の着物であるという指摘は非常に興味深いです。

遠く離れた東の果て、日本までもがこの男の知的世界に含まれているという事実は、当時のオランダの広がる世界観を象徴しています。

日本という存在も、すでにこの頃、ヨーロッパの知識人の視野に入っていたのです。

そして何より、この絵が見る者に語りかけてくるのは、「未知へのまなざし」。

地図を見つめていた男がふと視線を窓の外へと向けた瞬間、彼の内にある想像力と野心、そして未来への憧れが、見る者の胸にも流れ込んできます。

フェルメールはこの視線の動き一つで、静謐な室内をはるか世界の海原へと変貌させたのです。

静かな部屋の中に広がる知的熱情、窓から差し込む啓蒙の光、異文化へのまなざし、未来を見つめる眼差し――それらが静かに重なり合い、絵の中に豊かな宇宙が広がっているのです。

この作品は、芸術と科学、そして想像力が一体となって築いた黄金時代の精神を、300年以上を経た今も鮮やかに語り続けています。