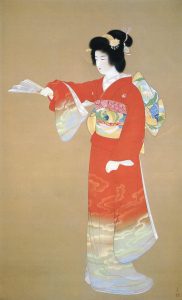

上村松園 作「序の舞」 テレビ番組「美の巨人たち」を見て

2010年10月9日に放送されたテレビ番組 美の巨人たち 上村松園 作「序の舞」(放送局:テレビ東京)を見ました。

この番組は、上村松園の代表作「序の舞」を通して、彼女の芸術観や人生観、そして「美とは何か」「芸術とは何のためにあるのか」という深い問いかけを私たちに投げかけています。

単なる美人画ではなく、精神性と人間性を宿した“美”を追い求めた松園の姿勢が、静かに、しかし力強く伝わってくる内容です。

まず心を打たれるのは、「序の舞」の女性像が「松園自身」であるという視点です。

艶やかな着物、凛とした姿勢、そしてその奥に秘めた静かな情熱と覚悟――それは、自らの苦悩や孤独、葛藤を超えてなお「美しさ」を描き続けた松園自身の生き方の象徴として、観る者の心に深く響きます。

この作品が放つ「静かなる力強さ」という表現がとても的確で、外見の華やかさにとどまらず、その奥にある精神の透明さ、芯の強さにこそ松園の本質があるのだと改めて感じました。

美人画という形式において、魂を描くという領域に到達した作品といっても過言ではありません。

従来の美人画は、しばしば装飾的・観賞的なものに留まりがちでした。

しかし松園は、その枠を越え、「魂を宿した美」を描こうとした点において革新的でした。

「芸術を以って人を済度する。」という言葉はとても印象的でした。

「済度(さいど)」とは、衆生(=人々)を苦しみから救い、悟りへ導くという意味。

この言葉には、上村松園の芸術に対する宗教的とも言える覚悟が込められています。

仏教用語の「済度」を用いている点は、単に「美しく描く」ことに満足せず、人の心を癒やし、浄化し、導く力としての芸術を信じていた彼女の思想の深さを物語っています。

また、「邪念を清める絵」という発想にも、松園の絵が持つ「清らかさ」や「気品」がいかに人の内面に働きかけるかが見て取れます。

まさに、絵が“目で見るもの”ではなく“心で感じるもの”であるということを体現しているようです。

この番組は、松園の芸術が持つ精神の清らかさと人間の尊厳への深いまなざしを、優しくかつ深く掘り下げています。

芸術が人に何を与えうるのか、そして真の美しさとは何か――その問いに対して、「人生の苦悩を経た者だけが描ける美がある」という強い答えを与えてくれた松園の存在が、静かに胸に迫ってきます。

岡本太郎「縄文土器論」と比較すると、表現の方向性は正反対です。

しかし、どちらも「芸術を以って人を動かし、魂に触れる」作品である点では一致しています。

太郎は「原始の烈しさ」で人を目覚めさせるなら、松園が「浄めの美」で人を済度する。

動と静、爆発と抑制――まさに芸術の二極です。