「世界から見た日本の物価」加藤 出(チーフエコノミスト) ラジオ番組「マイあさ!」マイ!Biz(NHK) を聞いて

2025年10月24日に放送されたラジオ番組 「マイあさ!」マイ!Biz「世界から見た日本の物価」加藤 出(チーフエコノミスト)を聞きました。

1.「日本の物価が安すぎる」という国際比較の衝撃

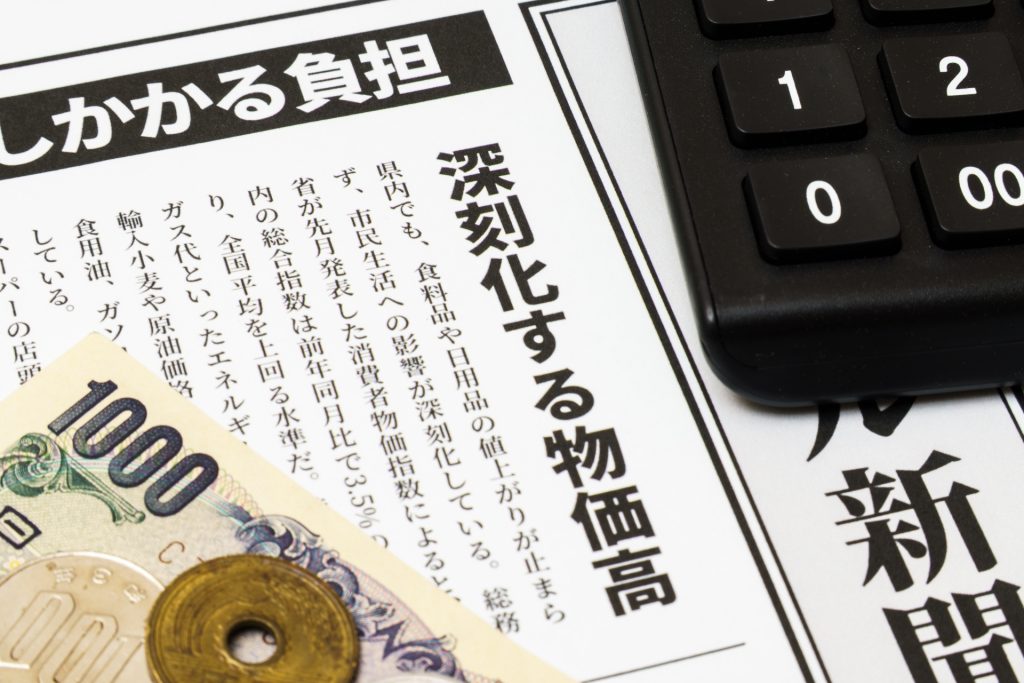

加藤氏は、日本の物価が「安い」と外国人に驚かれている実態を、ビッグマック指数やスタジアムでのビール価格といった具体例で示しました。

アメリカと比較して47%、ユーロ圏とは54%もビッグマックが安いというデータは、非常に象徴的です。

球場のビール価格も、日本で約900円に対し、米ロジャースタジアムでは3100円という差は、円安の実感値を生活レベルで把握させる強いインパクトがあります。

2. 円安の構造と影響の多層性

円安がなぜここまで進行しているのか。その原因として加藤氏は以下の複合的要素を挙げています。

長期的な競争力の低下

急激な円安進行

低金利政策の継続

日銀による国債・ETFの大量買い入れ

このような構造的背景を示しつつ、「実質金利がインフレに追いついていない」という点は、資産運用や貯蓄にもダメージを与えていることを説明しており、非常に説得力があります。

3. 円安のメリットとデメリットのバランス

円安は、大手輸出製造業やインバウンド観光産業にとっては追い風となる一方で、以下のような弱点も明確に指摘されています。

中小製造業:原材料費の高騰で利益圧迫

一般家計:エネルギー・食料の価格上昇で生活が困窮

自給率の低さ(エネルギー13%、食料38%)との組み合わせで、円安の影響がより深刻

特に、食料・エネルギーの自給率の低さを絡めた論点は、生活者としてのリアリティと政策的な示唆を同時に与えてくれる重要な視点です。

4. 政策提言の現実性と方向性

円安脱却の処方箋としては以下が挙げられました。

日銀による実質金利の段階的引き上げ

アメリカの利下げと合わせた円高方向への為替調整

企業の生産性向上と、賃金上昇による「健全な物価上昇」

単に円高誘導だけを唱えるのではなく、「経済の中身を強くして、物価上昇を内発的に実現すべき」という姿勢は、日本経済の再構築に向けた希望を感じさせるものでした。

5. 感想

この放送は、単なる「円安で生活が苦しい」という悲観論にとどまらず、日本の立ち位置をグローバルな視点で俯瞰し、経済政策、企業活動、家計、為替市場という多層的なレベルをバランスよく整理してくれました。

特筆すべきは、以下の3点です。

身近な価格例でグローバルな経済問題を実感させる巧みさ

マクロとミクロの視点を行き来する構造の明快さ

将来への道筋を希望的かつ現実的に描く提言のバランス感覚

さらに、単なる批判や問題提起に終わらず、「良い物価上昇を起こすにはどうするか?」という建設的な問いかけと希望的ビジョンで締めくくられている点も高く評価できます。

この放送を通じて、「日本の物価が安い」という現象が、単なるラッキーな事象ではなく、国力の低下、通貨の信頼の揺らぎ、賃金停滞、産業構造の歪みといった深層的課題の表れであることを改めて実感しました。

一方で、それを「憂う」だけでなく、「どう改善していくか?」という視点に転換する重要性にも気づかされました。

日本経済の復活には、政策・企業・家計の三者が一体となった「実力」の底上げが必要です。

この番組は、知識を得るためだけでなく、行動の方向性を考えるきっかけとなる貴重な内容でした。