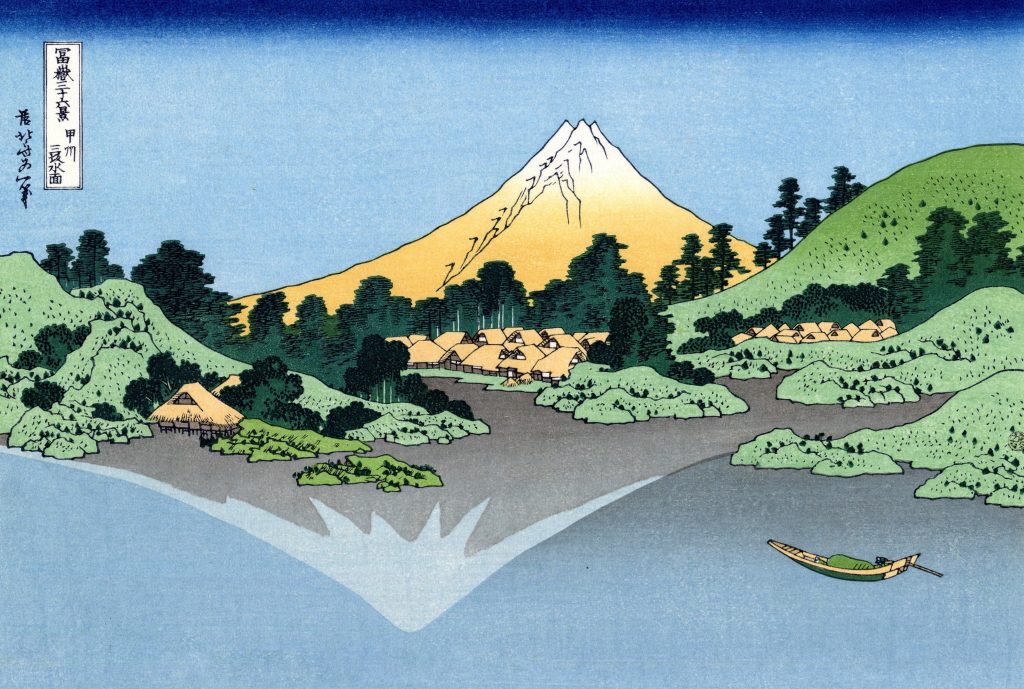

「甲州三坂水面」(こうしゅうみさかのすいめん)の魅力 富嶽三十六景 葛飾北斎

「甲州三坂水面」(こうしゅうみさかのすいめん)の魅力 富嶽三十六景 葛飾北斎

1.二重の富士山 ―「現実」と「理想」の融合

北斎がこの作品で試みたのは、単なる風景描写ではなく、時間と空間、現実と幻想の交錯を画面上で実現することです。

実際の富士は夏山として雪を頂いていませんが、湖面に映る富士には冠雪があります。

これは、同一の山に「季節の違い」「存在の二面性」を重ねる構想であり、北斎の想像力が自然観を超えて「象徴化」へと踏み出したことを意味します。

雪のない現実の富士は生命の力を、冠雪した逆さ富士は永遠性や神性を表すとも読め、両者の対比が「自然=生の循環」を詩的に示しています。

北斎はこの構成で、人間が見る自然の“感情的な重層性”を絵画として可視化したのです。

2. 現実にはあり得ない構図の美学 ― 点対称とずらしの妙

湖面の逆さ富士が「鏡像」ではなく、「点対称的」にずれて描かれていることは、北斎の構成意識の高さを示しています。

実際にはあり得ない視覚効果を意図的に挿入することで、風景画にリズムと緊張感を生み出しています。

この「ずらし」は偶然ではなく、北斎の画面構成における哲学的操作です。

彼は写実を超え、視覚と記憶、現実と印象を重ねる“心理的リアリズム”を実現しています。

まさに「見えるものではなく、見るという体験を描いた」構図です。

3. 静寂の中の生命感 ― 光と人の気配

湖面にはわずかに一艘の漁舟が浮かび、湖畔の民家は眠るように静まりかえっています。

この「無人の時間」の中に、かえって人の息づかいが感じられるのは北斎独特の筆致です。

動きがほとんどない画面に、わずかな舟と反射光が生命を与える。

まるで“静の中の動”を象徴する構図であり、禅的な感性すら漂います。

4. 感想

この絵を見ていると、表面は静謐ですが、画面の奥底から北斎の創作への情熱が燃え立つのを感じます。

静かな湖面は、彼の魂の鏡。

そこには、人生の晩年を迎えた老画家の「なお描こうとする力」が映っているように思えます。

この一枚には、「見えないものを見たい」という北斎の祈りのような思いが宿っています。

『甲州三坂水面』は、単なる名所の記録ではなく、心象としての富士山を描いた作品です。

現実を越えて構成された“もうひとつの自然”には、北斎が晩年に達した精神的な自由、そして芸術の深遠な境地が凝縮されています。

静けさの中にある詩情、理想と現実の融合――そのすべてが、北斎という芸術家の「見る力」と「創る力」の結晶です。