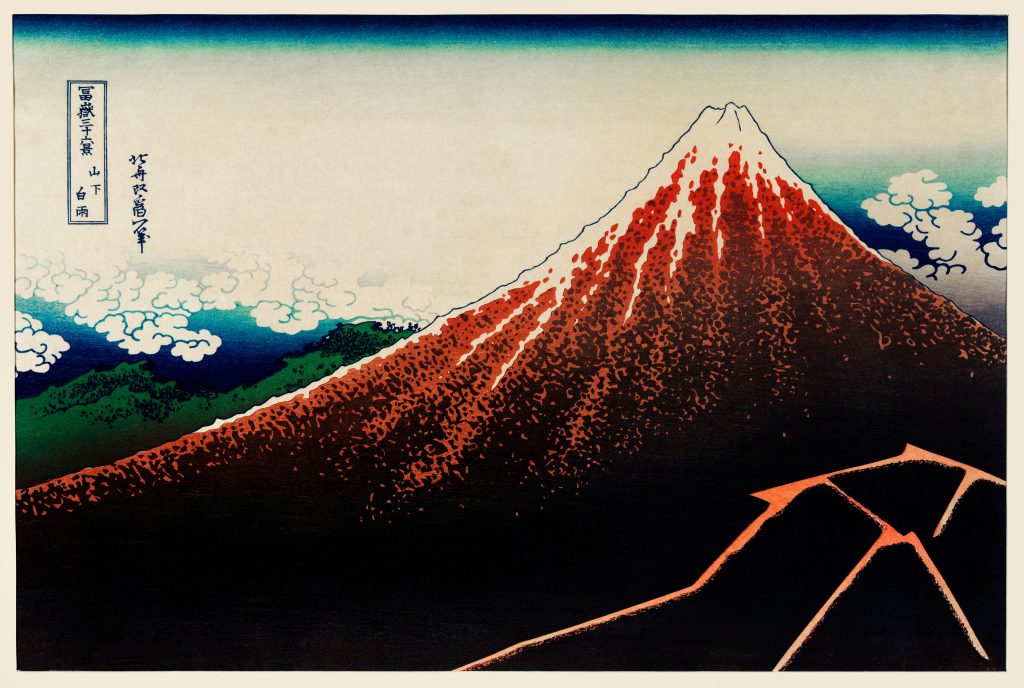

「山下白雨」(さんかはくう)の魅力

葛飾北斎の名作《山下白雨(さんかはくう)》は、その劇的な構図と象徴的な表現によって、《冨嶽三十六景》シリーズの中でも特に異彩を放つ作品です。

1.構図と色彩による「静」と「動」の対比

「山下白雨」は、《凱風快晴》と並び称される“対の構図”を持ちながら、真逆の印象を与える点が非常に興味深い作品です。

《凱風快晴》が「静」の象徴としての赤富士であるのに対し、《山下白雨》は、「動」の象徴としての黒富士です。

この二つの作品は、富士の姿形そのものは酷似していますが、色彩・気象・雲・光の扱いによって、まったく異なる情景を描き出しており、北斎の構成力と対比美の感覚が極めて高次元であることが分かります。

特に《山下白雨》では、空の藍色のグラデーション、吹き下げぼかし、そして画面右下の雷光が、視覚的に「変化」と「一瞬の緊張感」を呼び起こし、観る者の心に刻まれます。

2. 自然現象のドラマ化と象徴性

この作品では、実際の「白雨」(=にわか雨)や雷を写実的に描くのではなく、むしろデザイン的・記号的に処理されています。

稲妻は橙色の斜線として大胆に抽象化されており、雲は中国風の文様のように表現され、空と山の間には視覚的な「断絶」と「転調」が生じています。

これは、北斎が単に自然を描いたのではなく、自然現象を視覚的記号として抽象化し、象徴的に再構成したことを示しています。

北斎の芸術が「リアル」以上に「象徴」や「情感の喚起」に重点を置いていることがよく分かります。

3. 視覚的時間性:瞬間を封じ込めた静止画

《山下白雨》の最大の魅力の一つは、「一瞬の閃光」を永遠にとどめたような、その時間性です。

山頂は晴天、山麓は雷雨という劇的な対比が、わずか一図の中に共存するという視覚的パラドックス。

この画面における「時間の凝縮」は、映像のない江戸時代において、「瞬間を可視化」する極めて革新的な試みであり、北斎の先見性を感じさせます。

4. 技法の妙:吹き下げぼかしと点描の対比

本図における技術面でも、北斎はその限界に挑んでいます。

上空に施された「吹き下げぼかし」により、空間の広がりと陰影が表現され、黒々とした山麓の中にもわずかな点描によって、木々や地形の起伏が暗示されている。

さらに、和紙の肌地を活かして描かれた雲の質感など、木版画の技法の粋が凝縮されている点も見逃せません。

これにより、視覚だけでなく「空気感」や「湿度」までもが伝わってくるかのような感覚を生み出しています。

5.「富士」を通して見る自然観と人間観

本作に表れた自然の脅威と美の同居は、単なる景観描写ではなく、江戸時代の自然観・人生観をも内包しているように思えます。

天候の移り変わり=人生の浮沈。

静かな山頂と、荒れる山麓=人知を超えた自然と、それに翻弄される人間。

このように、「富士」という永遠の存在を中心にしながらも、「儚さ」や「激しさ」が同時に描かれており、観る者に人生の真理を語りかけるような哲学性すら感じさせます。

6. 感想

「凱風快晴=赤富士」と「山下白雨=黒富士」は、構図は似ていながらも、情景・感情・象徴性のすべてにおいて対極にあります。

この「双子の富士」を対比的に味わうことで、北斎の視点の深さと芸術的構想力が浮かび上がります。

両者を並べて鑑賞することにより、富士という山がいかに多面的で、象徴的な存在であるかを、改めて強く感じさせてくれるでしょう。

そして、それを描き切った北斎の洞察力と描写力に、ただただ感服せざるを得ません。