ちきゅうキッズだより 「コロンビアの計画断水で感じたこと」(NHK) を聞いて

2025年8月29日に放送されたラジオ番組 ちきゅうキッズだより 「コロンビアの計画断水で感じたこと」を聞きました。

日本人学校の小学6年生の作文は、「蛇口をひねると、ギィ、という音だけで水が出なかった」「飛び散った水は茶色かった」など、五感に訴える描写で、水不足の現実を強烈に印象づけます。

特に「破裂したようである」という表現は、突如として戻ってきた水の勢いと、それに対する驚きを端的に伝えており、子どもの素直な感性がよく現れています。

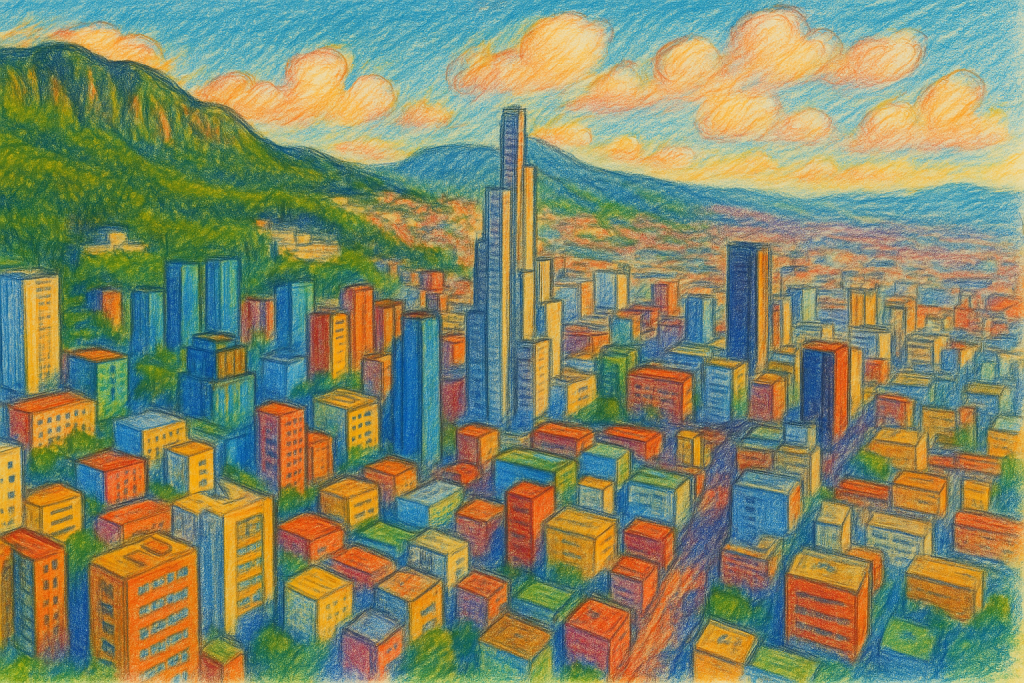

ボゴタが「標高2600mに位置し、乾季と雨季に分かれている」という情報を交え、なぜ水不足が起こったのかという地理的要因を冷静に説明しています。

このような客観的な情報の挿入は、小学生とは思えないほど理性的で、読者にも問題の背景を分かりやすく伝えています。

水が電力の主要源であるという事実(「コロンビアでは水力発電が70%」)にも触れ、水資源の管理と社会インフラの関係性に気づく視点は高く評価できます。

これは単なる「生活の不便」にとどまらず、「社会のしくみ」や「持続可能性」に関心を広げている証拠です。

断水は「不便」としつつも、「水の管理の仕組みや水の大切さが分かった」と振り返る構成に、教育的にも非常に価値があります。

「自分のできることをし、考えていきたい」という締めくくりには、自分の生活と社会・地球環境を結びつけようとする、主体的な姿勢が見られます。

この作文を聞いて、私たち大人が忘れがちな「当たり前のありがたさ」に立ち返ることができました。

特に、水という資源がいかに「日常の裏側」を支えているか、そしてそれが失われたときに初めてその価値に気づく、という構造が、子どもの言葉を通じて強く伝わってきます。

また、「水が戻ってきた瞬間の水しぶきすら茶色い」という事実は、単なる感動ではなく、「インフラの老朽化」や「水質管理」の問題も暗示しており、私たちに対してより本質的な問いかけを投げかけているようにも思えました。

このラジオで紹介された作文は、ただの体験記ではなく、「生活」「自然」「社会」「意識の変化」という多層的なテーマが見事に織り込まれた、小学生とは思えない深い洞察に満ちた作品です。

これは、「地球とともに生きる」という教育理念を体現する、優れた教材にもなり得る内容だと感じました。