佐伯祐三 《郵便配達夫》の魅力 新日曜美術館 「佐伯祐三 捨て身の美しさ」(NHK) を見て

2008年12月21日に放送された番組 新日曜美術館 「佐伯祐三 捨て身の美しさ」を見ました。

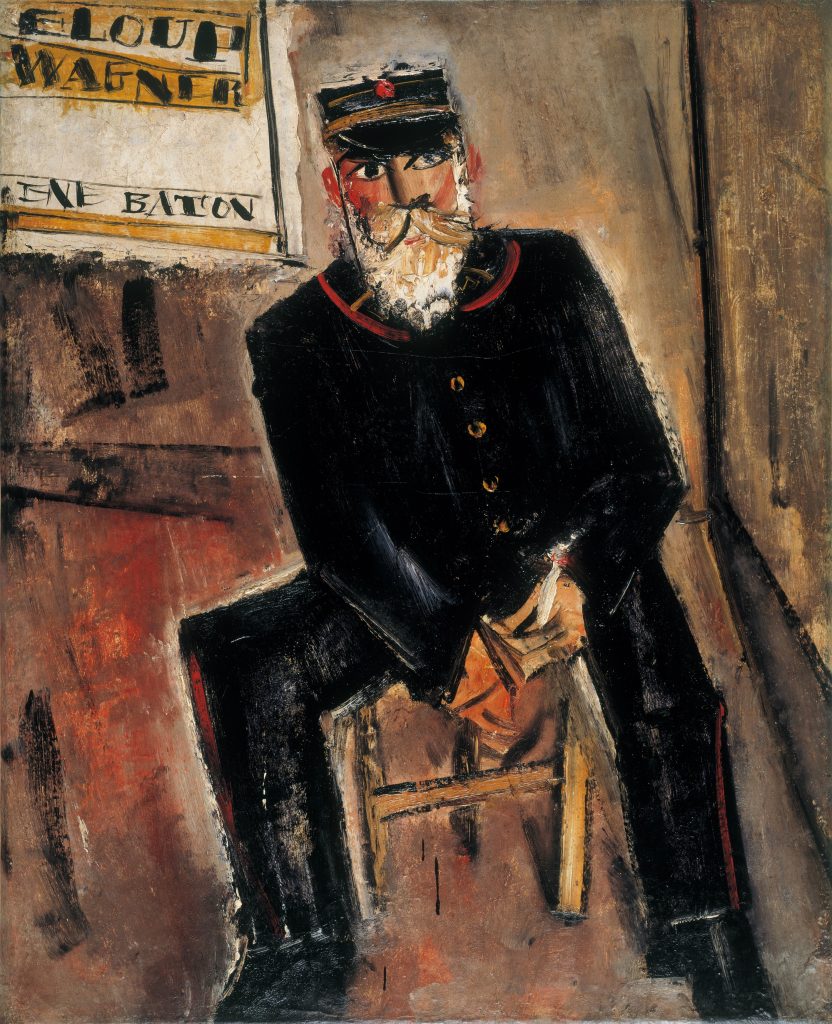

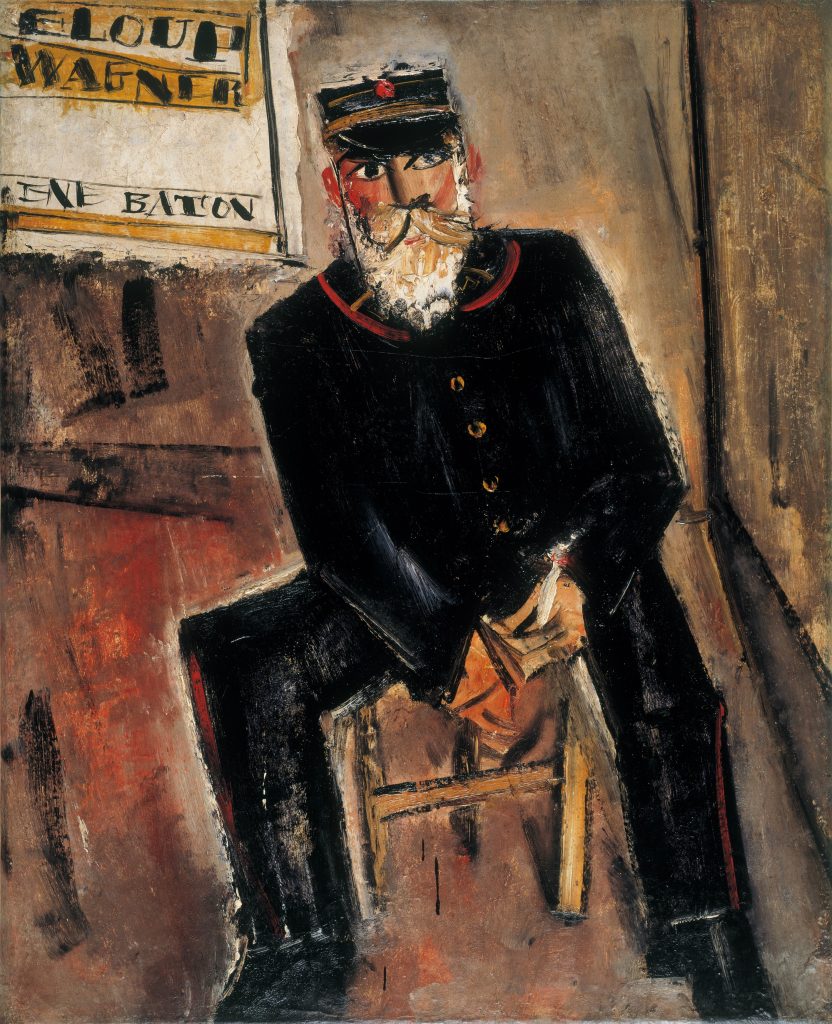

佐伯祐三の《郵便配達夫》は、彼の人生と芸術の終盤を象徴する作品です。

病床で外に出られなくなった彼が、日々接する存在として描いたのが郵便配達夫という点に、生活と芸術が深く結びついた必然性が感じられます。

ここには、単なる肖像画以上の意味が宿っています。

郵便配達夫は「社会の歯車」のような無名の労働者ですが、その姿を正面から、しかも力強く描くことで、画家は名も無き人々への深い敬意と共感を表現しています。

構図的に見ると、配達夫の体は直線的で堅牢に描かれ、幾何学的な構成感を強調しています。

これは印象派の軽やかさとも、表現主義の歪みとも異なり、佐伯独自の「重み」を持った筆致です。

特に太い線で形を縁取り、髭や衣服を塗り込めるように描くタッチには、彼がパリで獲得した表現主義的な力強さが反映されています。

病と死の恐怖に直面しながらも、画布に執念を叩きつけるような筆遣いが迫ってきます。

画面左上に「WAGNER」の文字が見えるポスターが描き込まれている点も興味深い要素です。

ワーグナーの音楽は、壮大さや宿命的なドラマ性を帯びており、この絵に潜む「生と死の闘争」のモチーフを響かせる役割を果たしているかのようです。

単なる背景ではなく、画家の精神的風景を暗示する象徴として機能していると言えるでしょう。

本作はゴッホへのオマージュとして語られることが多いですが、単なる模倣や引用に終わらず、むしろ「自分の死と向き合う画家」と「無名の配達夫」という二重の姿を重ね合わせることで、佐伯独自の人間観を結晶させています。

ゴッホが労働者や庶民を描いたときのあたたかさを受け継ぎつつ、それを「死の直前の眼差し」と「幾何学的な構築性」によって自らの作品に昇華している点が高く評価できます。

また、佐伯にとって珍しい「全身像」であることも重要です。

人物を街の中に小さく描き込むのではなく、画面の中心に据えることで、個人の存在感を圧倒的に強調しています。

配達夫の体勢は片肘を腿に預ける一見弱々しいポーズですが、そこに「人間の重み」「時間の厚み」を宿らせることに成功しており、むしろ力強さが際立ちます。

《郵便配達夫》は、佐伯祐三という画家の「最後の手紙」のように思えます。

配達夫が幾万通もの手紙を運んできたように、佐伯もまた自らの絵を通じて「人生と芸術のメッセージ」を私たちに届けているのです。

病に蝕まれながらも筆を執り続けた気迫は、単なる芸術的挑戦を超え、命の炎が燃え尽きる直前の輝きのようです。