佐伯祐三《ガス灯と広告》の魅力 新日曜美術館「佐伯祐三 捨て身の美しさ」(NHK) を見て

2008年12月21日に放送された番組 新日曜美術館 「佐伯祐三 捨て身の美しさ」を見て

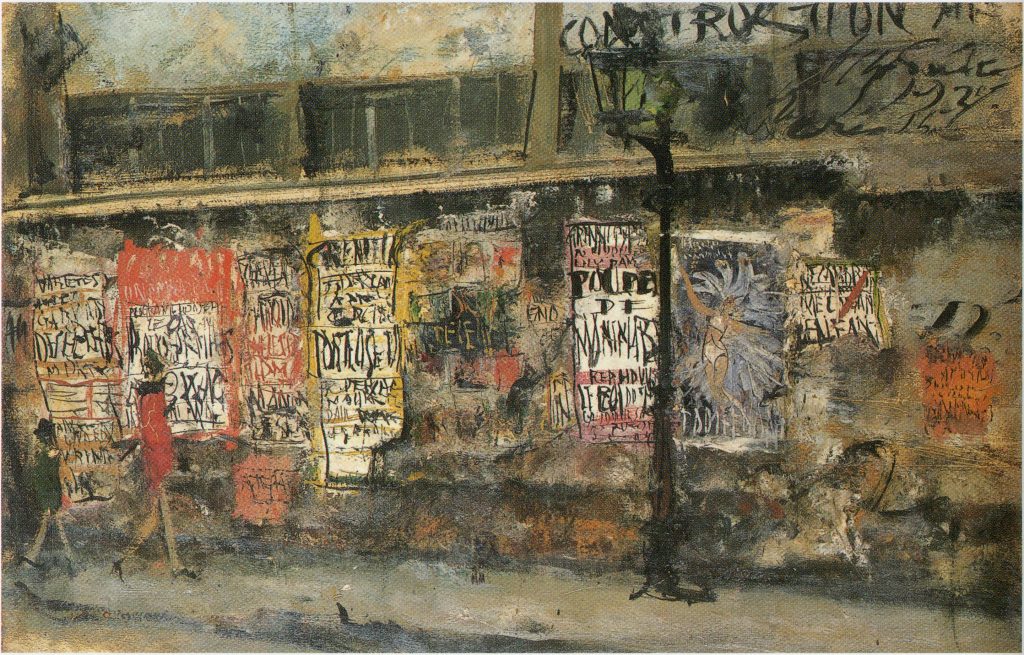

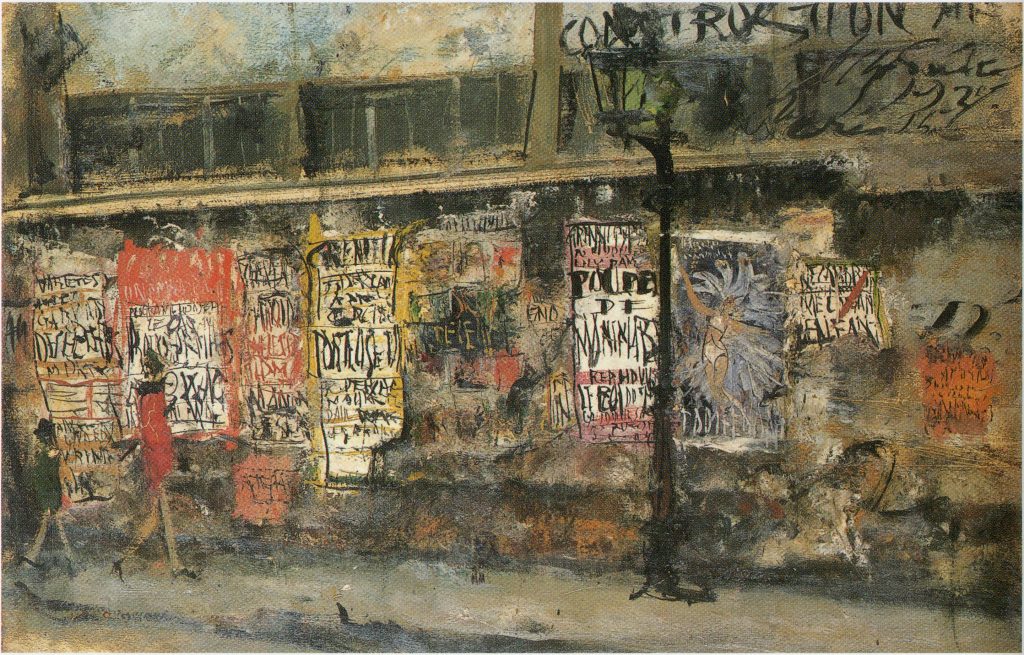

《ガス灯と広告》でまず目を引くのは、画面いっぱいに踊る文字の存在感です。

筆致の強さやリズム感は「書」を思わせ、絵画でありながら文字そのものが独立した表現として立ち上がっています。

佐伯はパリの街頭広告に強い関心を寄せ、そこに芸術の新しい可能性を見いだしました。

文字が単なる情報ではなく、線と形とリズムとして躍動している点に、この作品の先鋭性が表れています。

判読不能な文字の断片さえも、都市の「雑音」として意味を持ち、画面を豊かに響かせています。

文字の洪水は情報の豊かさを示す一方で、人と人の直接的な対話を遮断するものでもあります。

広告が壁を覆い尽くす光景には、コミュニケーション不在の象徴としての「都市の孤独」が滲み出ています。

佐伯は、その矛盾を正面から描き込みました。

豊饒と孤独、情報と断絶――都市が孕む二面性を鋭く切り取った点で、この作品は近代都市の肖像とも呼べるでしょう。

壁に貼り重ねられた広告の断片は、偶然のコラージュのように見えますが、佐伯はそこに明確な構成とリズムを与えています。

ガス灯の垂直線と広告文字の水平の揺らぎが対照をなし、視覚的な運動を生み出しているのです。

このリズム感覚は、パリの都市そのものが刻む鼓動であり、佐伯が体感した「現代の速度」を画面に定着させたものだといえます。

日本近代絵画においても稀有な都市的実験として、この作品は特異な位置を占めています。

《ガス灯と広告》は、佐伯祐三が単なる写生画家ではなく、都市と人間の関係を根源的に問うアーティストであったことを鮮烈に示しています。

壁に貼られた広告という、一見ありふれた光景を題材にしながら、それを近代都市の本質を照らす鏡像へと高めた点に、彼の美的勇気と実験精神を感じます。

この絵はまた、佐伯自身の孤独や切迫した生の時間を反映しているように思われます。

生命の残り火を燃やすように描かれた文字の躍動は、都市に投影された佐伯自身の存在証明のようでもあります。

だからこそ、この作品には単なる都市風景以上の、切実な人間的響きが宿っているのです。

鑑賞者として私は、画面に踊る文字の奔放さにまず圧倒され、やがてその背後にある「孤独」と「現代性のざわめき」を感じ取りました。

佐伯の眼差しは、90年以上前のパリに向けられながらも、今日の私たちが暮らす情報過多の都市にも重ね合わせることができます。

その普遍性と鋭さゆえに、この作品は今もなお新鮮な問いを私たちに投げかけ続けているのです。