佐伯祐三 《レ・ジュ・ド・ノエル》の魅力 新日曜美術館 「佐伯祐三 捨て身の美しさ」(NHK) を見て

2008年12月21日に放送された番組 新日曜美術館 「佐伯祐三 捨て身の美しさ」を見て

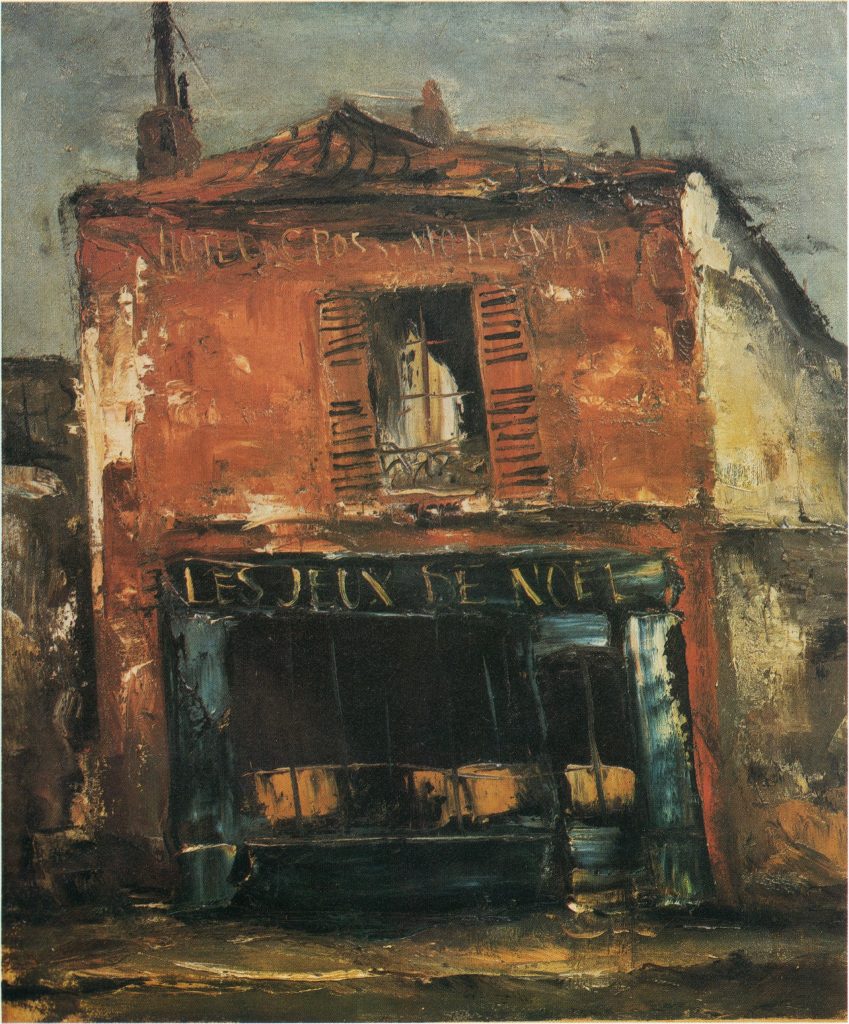

佐伯祐三の《レ・ジュ・ド・ノエル》は、一見すると「ただの場末の酒場」を真正面から描いた絵のように見えます。

しかし、その背後には、彼がパリ滞在中に体験した強烈な「都市の記憶」や「生活の痕跡」へのまなざしが凝縮されています。

建物を画面いっぱいに正面から描くという選択は、遠近法的な奥行きを排し、むしろ「壁そのもの」と対峙する構図です。

これは印象派やキュビスムとも異なるアプローチで、まさに佐伯独自の視点です。

立体感がなくても、むしろ正面性が強烈な存在感とエネルギーを生み出しています。

剥がれ落ちかけたペンキや煤けた壁、光を反射しない暗いガラス窓など、佐伯は「消費されつつある都市の断片」を細密に描きました。

そこには「華やかなパリ」の裏にある歴史と疲弊が刻まれており、絵を見る者に都市の時間の重さを感じさせます。

下町の酒場であれば人影があって当然ですが、佐伯は意図的に人物を描き込みません。

これは「人間を描かずに人間の存在感を語る」逆説的な手法であり、かえってそこに暮らす人々の気配や孤独感が、壁や窓を通して滲み出ています。

寂しさの中に「都市の真実の表情」があると捉えたと言えるでしょう。

佐伯は健康を害しながらも、パリの街を歩き回り、荒々しいまでに描き続けました。

《レ・ジュ・ド・ノエル》の強烈な筆致とエネルギーは、彼の「捨て身」の姿勢そのものの反映でもあり、見る者を圧倒します。

この作品は、単なる都市の風景画にとどまらず「場末の空気」「生活のにじみ」「歴史の風化」といった要素を、正面突破の構図と荒々しい筆致で定着させています。

観る者は、単なる「建物」ではなく「都市の呼吸」と対話するような感覚に包まれます。

佐伯の表現は、フランス絵画の影響を受けながらも、徹底的に自分の眼で再解釈し、日本の画家としてのオリジナリティを確立した点で高く評価できます。

特に「立体感がなくても迫力がある」という点は、絵画が必ずしも写実的な奥行きや陰影に頼らなくても、観る者にエネルギーを伝えられることを示しており、20世紀絵画の新しい方向性を切り開いたとも言えます。

改めて佐伯祐三の絵を前にすると、「画家の人生そのものが画布に刻まれている」と感じます。

健康を削り、命を燃やすように描いた筆跡は、建物の荒れた壁と響き合い、見る者の胸に迫ります。

華やかな印象派や穏やかな風景画とは違い、《レ・ジュ・ド・ノエル》は「都市の孤独」「人間の存在の寂しさ」を真正面から見つめる作品です。

それでいて暗さだけでなく、どこか凄烈な「生きるエネルギー」を宿しており、観る人に深い余韻を残します。

――まさに「佐伯にしか描けないオリジナル」。

その一点に触れたとき、画家の生涯と作品が一体となって迫ってくるように思えます。