「ロボットの普及で出生率ダウン!?」佐藤一磨(拓殖大学 教授) テレビ番組「マイあさ!」(NHK)を聞いて

2025年8月12日に放送されたラジオ番組 マイあさ! 聞きたい「ロボットの普及で出生率ダウン!?」佐藤一磨(拓殖大学 教授) を聞きました。

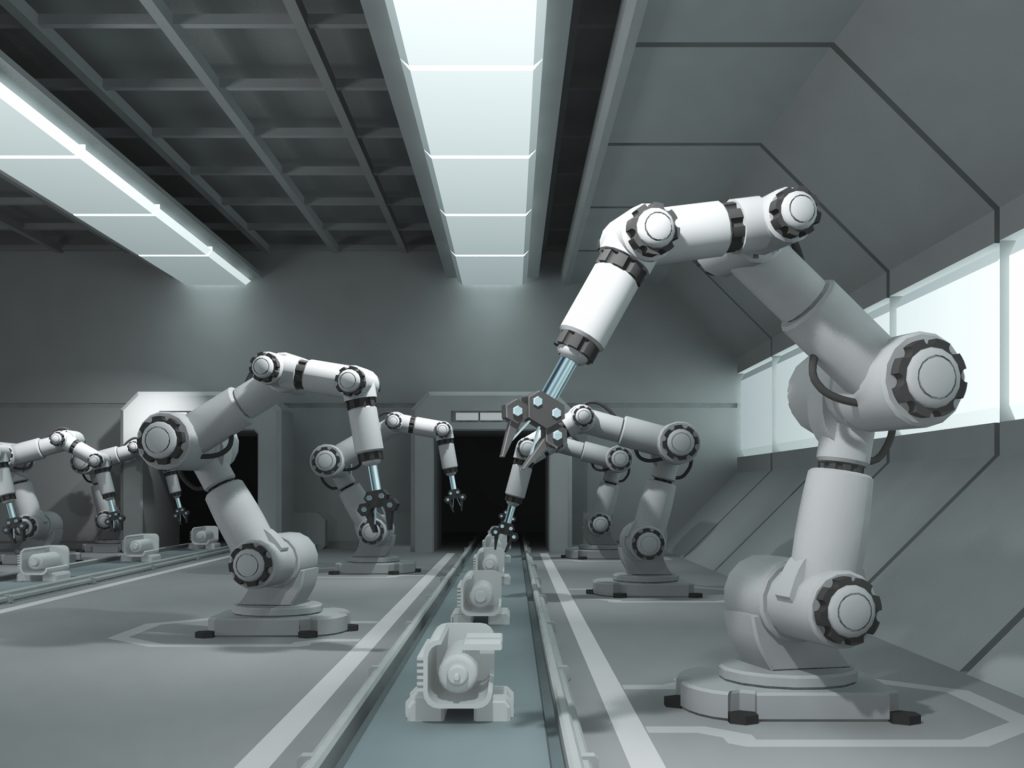

番組は、中国の研究を紹介し、産業用ロボットの普及が出生率を押し下げる可能性を提示していました。

ロボット導入により製造業を中心に人間の雇用が減少し、所得が不安定化する。

結婚や家庭を築くコストが上昇し、その結果として出生率が下がるという論理です。

ここでは、「経済的不安定性が少子化を加速させる」という観点が明確に示され、経済と人口動態の直接的な連関を強く意識させる構成になっています。

ヨーロッパの研究紹介は興味深く、学歴別の影響の違いを浮き彫りにしています。

低学歴層や高学歴層では出産年齢が早まる一方、中学歴層では遅れる。

これは、職業構造とロボットの導入による影響が異なるためであり、「誰がどのように職を奪われやすいか」によってライフコースが変わるという鋭い示唆を与えています。

単に出生率の平均値を議論するのではなく、社会階層ごとに分けて考える必要性を教えてくれる点が重要です。

日本ではまだ同種の研究が存在せず、代わりに番組は「生成AI」や「DX」に焦点を当てています。

これは的確であり、日本の労働市場では産業用ロボットよりもホワイトカラー職の自動化が進行中だからです。

定型的なオフィス業務の縮小により、中間層の没落や格差拡大が懸念されている点を強調しているのは、今後の社会設計にとって重要な視点です。

番組の問いは鋭いですが、“技術が出生率を決める”という単線的な見方には注意が必要だと思いました。

自動化は短期には雇用不安を生みますが、長期には「時間と可処分所得」を増やす潜在力を持ちます。

私たちが“その果実を家庭と子どもに振り向ける制度設計”を選ぶなら、結論は逆転しうる。

特に日本では、AIが中位スキル層を揺さぶる前に、時間・住まい・教育費の三重苦を軽くすることが先決です。

番組の結びでは、雇用のセーフティネット、所得再分配、公的負担の拡大、柔軟な働き方の推進といった処方箋が提示されました。

ここは単なる問題提起に終わらず、具体的な解決への方向性を指し示している点が評価できます。

特に「安心して子どもを持てる社会基盤の構築」という表現は、経済と家庭の両面を支えるという総合的な視点をもっており、説得力を高めています。