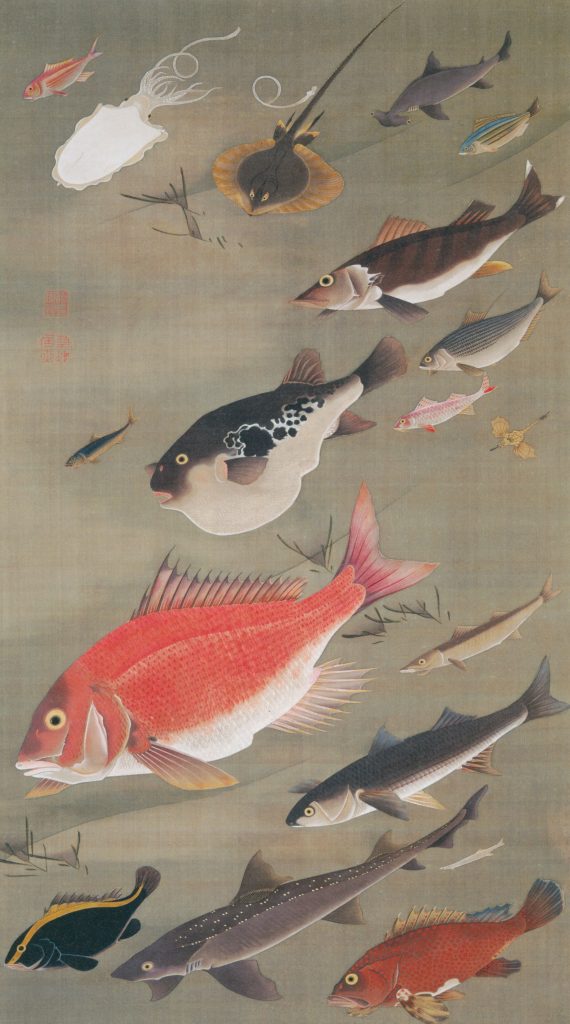

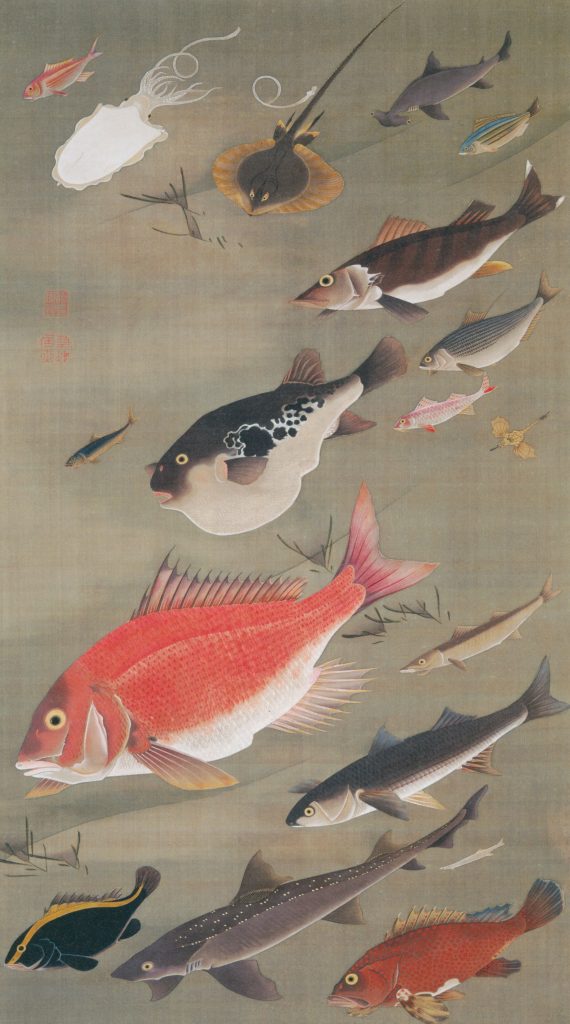

伊藤若冲 《群魚図(ぐんぎょず)》の魅力 「天才絵師 伊藤若冲 世紀の傑作はこうして生まれた」を見て

2018年12月1日に放送されたテレビ番組 「天才絵師 伊藤若冲 世紀の傑作はこうして生まれた」(放送局:BS TBS)を見ました。

若冲は、生き物それぞれが持つ固有の色彩の美しさに執着しました。

とりわけ《群魚図(ぐんぎょず)》では、その色彩表現の集大成が示されており、18種類の魚たちが生き生きと、まるで泳いでいるかのように配置されています。

① 極彩色の彩り

若冲の色彩表現は、まさに「極彩色」という言葉がふさわしいほど豊かで鮮烈です。

《群魚図》でも、ルリハタのプルシアンブルーをはじめ、真鯛の朱、虎河豚の黒白、甲烏賊の灰色など、海の生き物たちがもつ自然の色が、超自然的な輝きを放っています。

しかしこの彩りは、ただ派手なのではなく、「自然への畏敬」と「人工の洗練」が絶妙に融合した結果です。

若冲は色彩を装飾として使うのではなく、生命の本質をとらえる手段として使っているのです。

② 神業と言われる細密さ

魚の鱗、ヒレの一本一本、甲殻類の節の重なり――。

若冲の筆は、観察と忍耐の極致とも言える細密描写を実現しています。

特に《群魚図》では、魚たちがそれぞれ違った質感を持ち、まるで触れそうなほどリアルです。

これは単なる技巧ではなく、生き物の「存在」を記録し、永遠化しようとする祈りに近い行為。

細部への執着が、写実を超えて霊的な次元にまで達している点に、「神業」と称されるゆえんがあります。

③ 緊張感の中に秘める躍動

魚たちは画面の中で互いに絡み合うように描かれ、方向も視線もバラバラ。

構図全体には、静止しているようで動いているという不思議な緊張感があります。

とりわけ目を見張るのは、魚たちが泳ぐ「水」の存在を感じさせずに、「動き」だけが可視化されていることです。

水がないのに、泳いでいる。そこにこそ、若冲が描こうとした「生命の本質的な運動性」があります。

④ 主役不在

18種の魚介類が登場するにもかかわらず、明確な「主役」はいません。ルリハタは注目されるが、あくまで一部。

これは一神教的なヒエラルキーの否定とも取れますし、万物斉同(ばんぶつせいどう)――すべての命が等しく価値あるものという、仏教的あるいは道教的な世界観の表れとも読めます。

画面のすべてが均等に配慮され、視線を導く構図的な強制力がないのが、むしろ緊張と自由を生み出しています。

⑤ ぬぐいきれない奇

若冲作品には、どこか常軌を逸した「奇」が漂います。

《群魚図》もまた、魚のリアリズムに貫かれつつ、どこか「現実ではない」気配がするのです。

水が描かれていないのに泳ぐ魚、背景がないのに浮遊する生き物、奇妙な構図の中で動く、バランスの取れた群像、このような現実と幻想のはざまにある奇異さは、若冲が「見るとは何か」「描くとは何か」に絶えず挑戦していたことの証明です。

「奇」は彼にとって装飾や趣味ではなく、真理に触れるための手段だったのです。

若冲《群魚図》は、視覚的な鮮烈さの背後に、深い精神性と知的挑戦が秘められています。

極彩色も、細密さも、構図の奇妙さも、すべてが「自然という不可解なものへの賛歌」であり、「描くことを通して、命を感じ取ろうとする営み」です。