NHKジャーナル 「市民がスマホアプリで自宅水道メーターを検針する取り組み」を聞いて

2025年8月5日に放送されたラジオ番組 NHKジャーナル 「市民がスマホアプリで自宅水道メーターを検針する取り組み」を聞きました。

検針員が猛暑や熊出没地域など過酷な環境の中で月1300件を回るという負担は大きい。

しかも月収8万8千円という条件では、若い担い手が参入しにくい。

この問題は足利市だけでなく、全国の地方都市や過疎地で深刻化している。

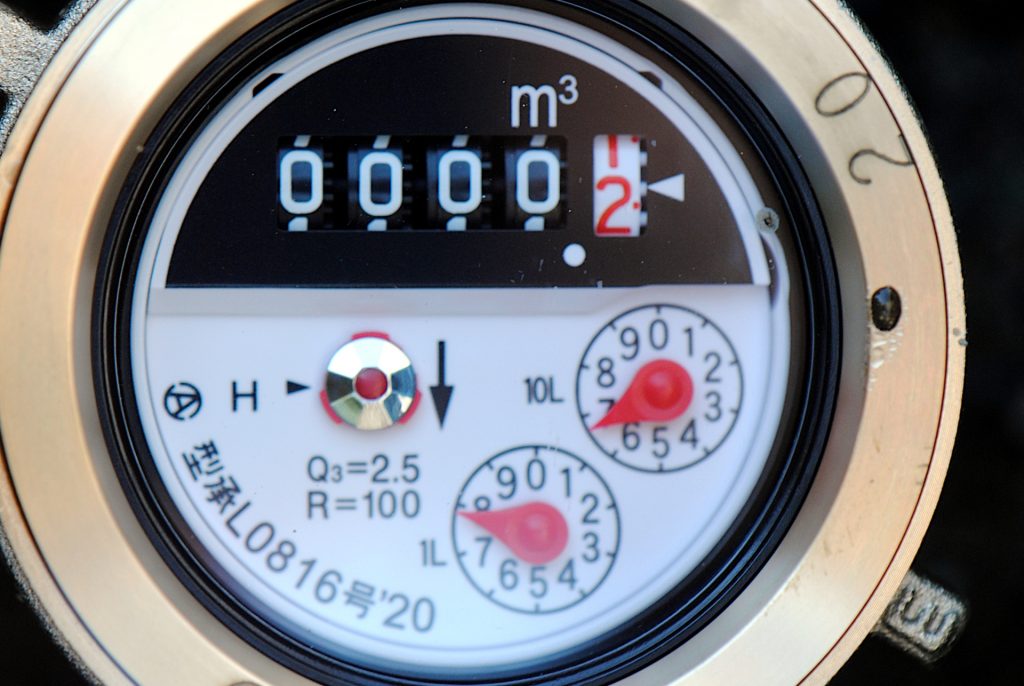

通信機能を持ったスマートメーターは高コストで、本体価格が通常の6倍、設置費も2倍と、自治体財政を圧迫する。

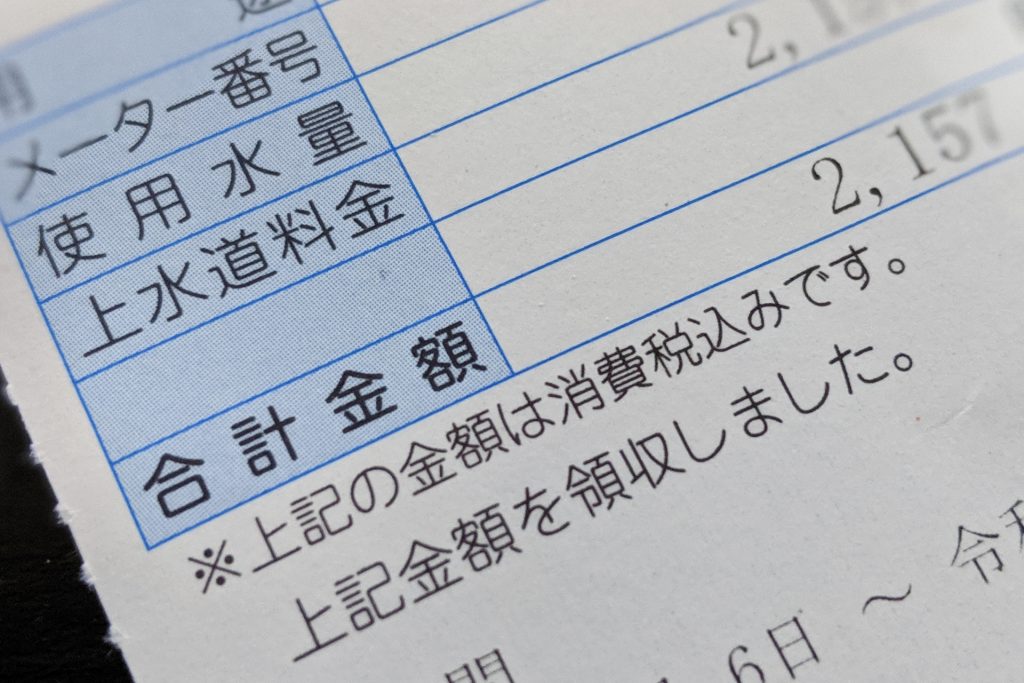

一方、市民がスマホでメーター番号と使用量を一緒に撮影するだけで、OCR(画像からの数字読み取り)機能が自動解析し、自治体にデータを送信。

コストは、一戸当たり月30円、7万戸分で210万円。

スマートメーターに比べて1/6のコストで導入可能です。

2か月に1回の自己検針で水道料金50円割引という、市民にとって小さくても分かりやすい特典があります。

料金を上げずにサービス水準を維持するため、市民参加型の維持管理モデルの実現を図っています。

このように市民を検針作業に巻き込むことで、外部委託費用や雇用負担を減らし、自治体の財政健全化に貢献できます。

この事例は、「100点満点の最新技術」ではなく「60点でも現実に動く仕組み」を優先した好例だと感じます。

特に印象的なのは、自治体が「市民の労力を借りる」ことを負担ではなく、共助の形として設計している点です。

割引額はわずか50円ですが、「自分の作業が直接料金に反映される」という心理的満足感が、参加継続のモチベーションになるでしょう。

また、地方のインフラ維持は「人手の問題」と「財政の問題」が絡み合い、単純なテクノロジー導入だけではうまく解決できません。

その意味で、このアプリ活用モデルは過疎化時代の自治体運営モデルのひな型になる可能性があります。

もし私が提案を加えるなら、この取り組みに高齢者や学生のデジタル活用研修をセットにして、地域全体のITスキル向上にもつなげれば、さらに付加価値が生まれると思います。