速水御舟 《炎舞》の魅力 日曜美術館 「最期の葛藤 天才画家 速水御舟」を見て

2009年10月18日に放送された日曜美術館 「最期の葛藤 天才画家 速水御舟」を見ました。

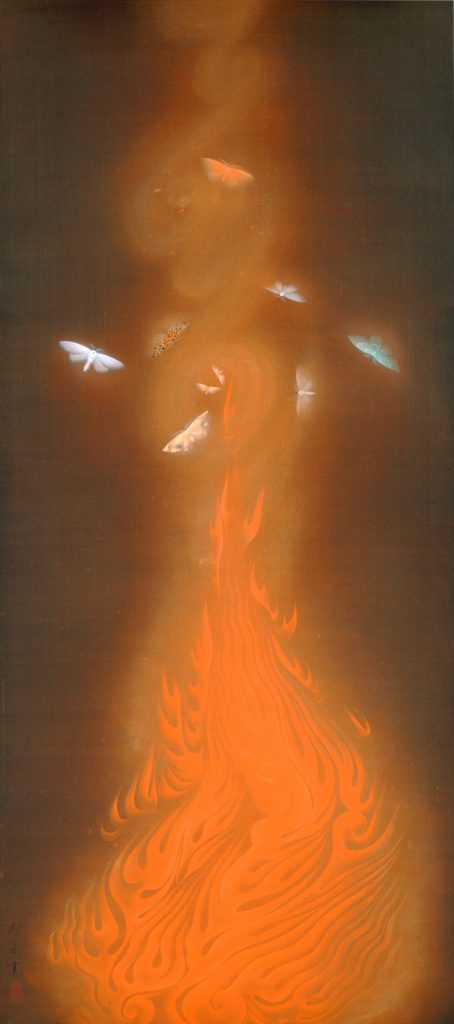

速水御舟の《炎舞》は、日本画の技術的到達点を極めると同時に、画家の内面世界、そして「美」と「死」の共鳴を映し出した近代日本画の金字塔です。

この作品は、単なる写実や技巧の粋を超え、存在の深層に触れるような精神的緊張を内包しています。

御舟は、燃え上がる炎と、その周囲に命知らずに群がる蛾を主題に選びました。

蛾たちは、まるで美の極致に身を捧げる存在のようです。

闇夜に浮かぶ金色の炎は幻想的で、しかしそれに引き寄せられる蛾の姿にはどこか哀切な「死の匂い」がただよいます。

魅せられたものに向かって突き進む。その果てにあるのが自己の焼失であってもなお、美から目を逸らせない――この構図は、芸術の本質的な危うさと誘惑性を示唆しています。

御舟が本当に描きたかったのは、火でも蛾でもなく、その「背後の暗闇」――つまり目に見えないもの、空気、気配、時間の流れです。

日本画が追い求めてきた「気配」や「間(ま)」の表現を、御舟は近代的な感性とともに極限まで突き詰めた。

金泥を用いた煌めく描写の対比として、背景の漆黒の暗闇はただの黒ではなく、「呼吸している空間」として機能しています。

観る者は、絵の前に立った瞬間に、夜の涼しさ、焚き火の匂い、蛾の羽音までを感じ取るような感覚に襲われるのです。

実在の昆虫でありながら、まるで魂のように炎に舞う蛾の姿は、象徴的な意味を担い、鑑賞者の心に深く食い込みます。

《炎舞》は、視覚的な美しさと同時に、命のはかなさ、そして美に向かって飛び込まずにはいられない“芸術的衝動”の烈しさを体現しています。

それは、見る者に美しさの背後にある「死」と「闇」を突きつける作品であり、静かな絵の中に強烈な叫びが潜んでいるようにも感じられます。

御舟が目指した「空気を描く」こと、それは即ち「見えない真実を、見えるように提示する」ことであり、その試みは今なお、絵画表現の本質を問いかけていると言えるでしょう。